Lorsque l’on apprend l’anatomie et l’anatomie fonctionnelle, on cible des groupes et sous-groupes musculaires, osseux et tendineux et on les récite une centaine de fois en latin pour les apprendre. Cool hein ? Ouais, moyen.

Aussi, afin de ne pas tomber dans des écueils de lourdeur et d’ennui, nous allons nous intéresser ici aux grandes structures et à l’anatomie dite “superficielle” utiles et facilement identifiables.

AVERTISSEMENT

Certaines images contenues dans cet article, notamment celles de myologie et de dissections sont susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes. Si la vue de tissus organiques, de sang ou de lymphe vous met mal à l’aise, il est déconseillé de lire cet article. Ou alors, juste la partie “ostéologie”.

Définitions

Avant de commencer notre exploration, nous allons voir ici quelques définitions utiles de ce que sont les disciplines qui permettent l’observation du vivant.

Anatomie : L’anatomie est la science qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties (organes, tissus).

Anatomie fonctionnelle : L’anatomie fonctionnelle est une spécialité qui est basée sur l’étude des relations entre la morphologie et la fonction des parties élémentaires de l’organisme.

Physiologie : Science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants ; leurs fonctions.

Biomécanique : La biomécanique est l’exploration des propriétés mécaniques des organismes vivants ainsi que l’analyse des principes de l’ingénierie faisant fonctionner les systèmes biologiques. Elle caractérise les réponses spatio-temporelles des matériaux biologiques à un système imposé de forces et de contraintes internes et externes.

Ostéologie : L’ostéologie désigne la science qui étudie la structure des os et plus généralement du squelette, humain ou animal. Il s’agit d’une sous-discipline de l’anatomie.

Myologie : La myologie est une partie de l’anatomie qui traite des muscles.

Couche : Désigne la profondeur à laquelle l’observation est effectuée, de la surface de la peau au centre du corps.

Ablation : Fait de retirer un élément normalement présent sur une couche pour faciliter l’observation d’autres éléments.

Les plans anatomiques

Pour lire les informations en anatomie, on se place selon un référentiel qui est désigné par certains mots. Comme une image vaut mille mots, voici où sont placés ces référentiels sur le petit chat de l’anatomie :

Tous ces termes permettent de se repérer dans l’espace, entre les vues, les coupes et les différents plans. Bien que certains aient des noms bizarres, ils sont très faciles à retenir dès lors qu’on leur donne une logique spatiale :

- Cranial/Rostral = en direction du crâne

- Caudal = en direction de la queue

- Proximal = proche

- Distal = distant

- Plantar = plantaire (comme la plante des pieds)

- Dorsal = vue du dos

- Ventral = vue du ventre

Quant à sagittal, transversal et frontal, il s’agit très simplement de repères de plans de coupes tels que déterminés dans un espace orthonormé.

Ostéologie

On commence par la structure la plus simple et la plus dure qui compose la tête de notre cheval : les os. Les os sont la structure, la base sur laquelle viennent s’ajouter les structures molles du reste du corps. Cette base est appelée squelette (mais là je pense que je ne vous apprend pas grand chose) et pèse environ 8% du poids total du cheval (ha, là pt’être que vous apprenez un truc héhé !). Les os sont tenus entre eux par les ligaments et les muscles peuvent s’insérer dessus grâce aux tendons. Sur la tête du cheval, contrairement au reste du corps, les structures osseuses sont aisément palpables et reconnaissables.

Le crâne

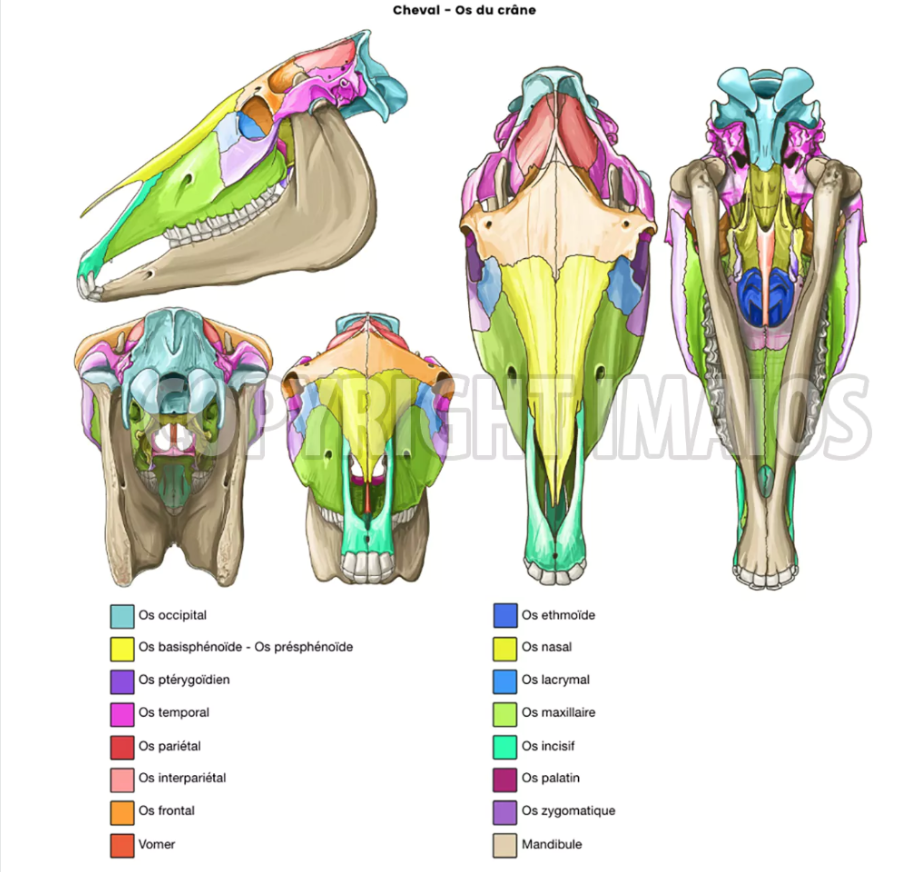

La tête d’un cheval, du côté osseux de la chose, est composée de la boîte crânienne, la face et la mâchoire supérieure. Celle-ci est composée de 34 os, alors que la mâchoire inférieure est composée seulement de deux. Les os du crâne ont des articulations fibreuses. Elles sont essentiellement inamovibles. Les os sont liés par un tissu fibreux qui s’ossifie à mesure que le cheval grandit.

Ça donne ça :

Parmi les structures importantes du crâne du cheval comptent les dents. Pour ces dernières, vous pouvez aller lire le chapitre concernant spécifiquement la bouche du cheval.

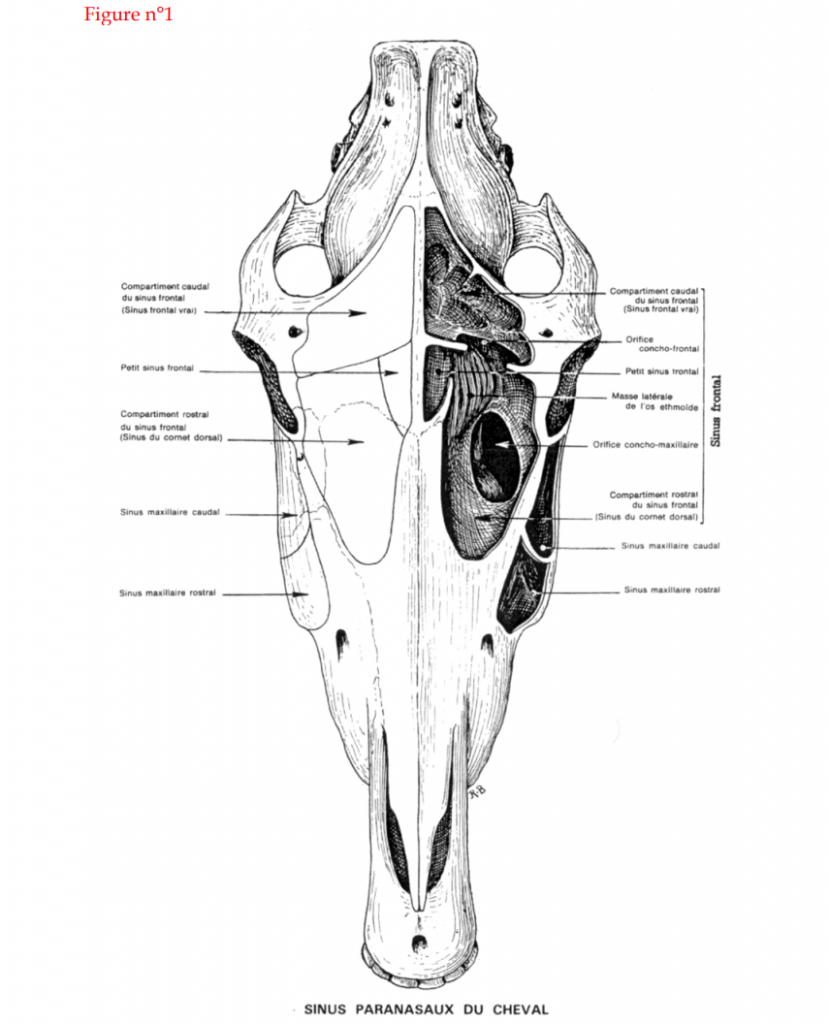

Toujours au même niveau de lecture, il est bon de mentionner des cavités présentent dans les os (ou plutôt entre les os) et qui s’appellent “sinus”. D’ailleurs, “sinus” signifie littéralement “cavité” (ainsi, certains “sinus” ne sont pas osseux). Sur la face, les sinus peuvent être maxillaires, ethmoïdaux, frontaux ou sphénoïdaux, selon l’os dans laquelle est présente chaque cavité. Ces cavités atténuent le poids des os faciaux et du crâne tout en maintenant leur solidité et leur forme. Ils sont tapissés d’une muqueuse :

Myologie superficielle

Maintenant que nous avons vu synthétiquement la partie “os”, nous pouvons passer à la partie “muscles”.

Les muscles sont les éléments structurels qui permettent le déplacement du corps dans l’espace (au moyen de commandes neuronales bien bien complexes, d’afflux sanguin et nerveux et d’échanges chimiques). (Autrement dit, la biomécanique, la vraie). Tous les muscles que vous allez voir au dessous sont des muscles striés de type II. C’est à dire qu’ils ont une contraction rapide, en opposition aux muscles profonds qui ont une contraction lente (muscles de la posture).

Abdu…Addu…teurs ?

Les muscles striés sont contractés volontairement, ce qui permet le mouvement. Et ce, contrairement aux muscles lisses (organes), dont la contraction est involontaire. Il existe 5 groupes musculaires distincts avec une utilité propre (et que l’on confond à peu près tous au début haha) :

- Les extenseurs, ou releveurs, permettent d’ouvrir un axe/angle articulaire.

- Les fléchisseurs, ou abaisseurs, permettent de fermer un axe/angle articulaire.

- Les rotateurs, permettent de faire pivoter un segment par rapport à l’axe du corps ou à lui-même.

- Les abducteurs, permettent d’écarter un segment de l’axe du corps.

- Les adducteurs, permettent de rapprocher un segment de l’axe du corps.

Ces muscles travaillent dans des ensembles (= groupes musculaires). Ces ensembles peuvent être agonistes ou antagonistes : travailler dans le même sens ou dans un sens opposé. “Par exemple, les extenseurs s’étirent quand les fléchisseurs se contractent. Les adducteurs se contractent quand les abducteurs s’étirent.” [Wiki].

Juste sous la peau

Nous allons nous intéresser ici à deux couches : le plan superficiel (= muscles se trouvant juste sous la peau) et le plan juste au dessous. En art, on appellera ça un “écorché”.

Pourquoi pas plus loin dans les couches ? Déjà parce que sur ces deux plans, y’a quand même du monde. Ensuite, c’est parce que ce sont ces structures les plus susceptibles d’entrer en conflit direct avec le matériel équestre, notamment les structures les plus superficielles. En effet, elles peuvent être traumatisées de l’extérieur de façon directe. Par exemple, par frottement / coup / coupure. Mais aussi, en opposition, plus en profondeur par de mauvaises conditions fonctionnelles et physiologiques (par exemple : l’hyper flexion de l’encolure. Elle n’entraîne pas de dommages superficiels mais plus profonds, tout en modifiant certains paramètres physiologiques comme la respiration ou la déglutition).

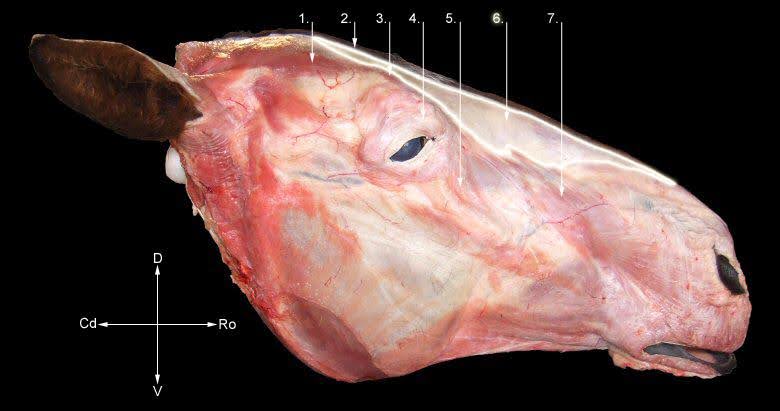

Donc, juste sous la peau (Plan 1) :

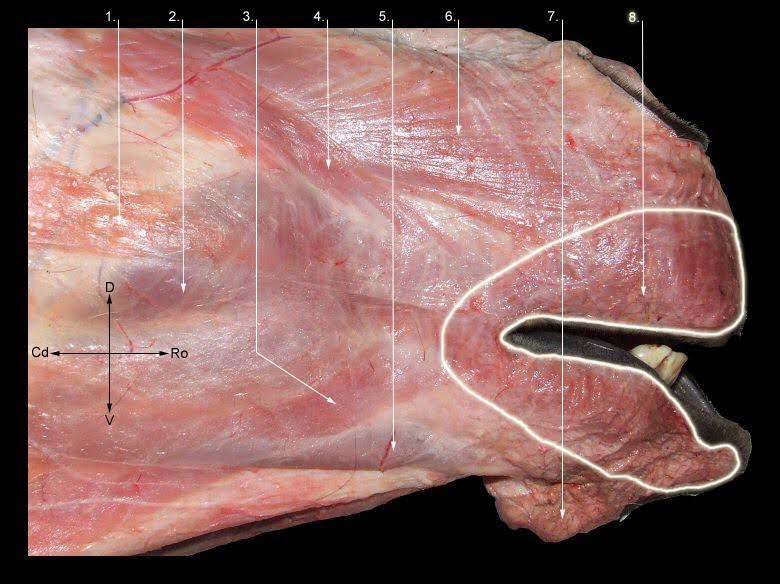

Sur ce plan, vous pouvez voir en surbrillance l’aponévrose épicrânienne : ça n’est pas vraiment un muscle. “Il s’agit d’une lame fibreuse étendue, recouvrant les os du chanfrein en partant de l’os pariétal jusqu’à l’extrémité rostrale de l’os nasal”. La fine couche blanche qui entoure les muscles est du tissus conjonctif.

1. Muscle fronto-scutulaire

2. Revêtement cutané (c’est à dire la peau)

3. Muscle frontal

4. Muscle orbiculaire de l’oeil

5. Muscle malaire

6. Aponévrose épicrânienne

7. Muscle releveur naso-labial

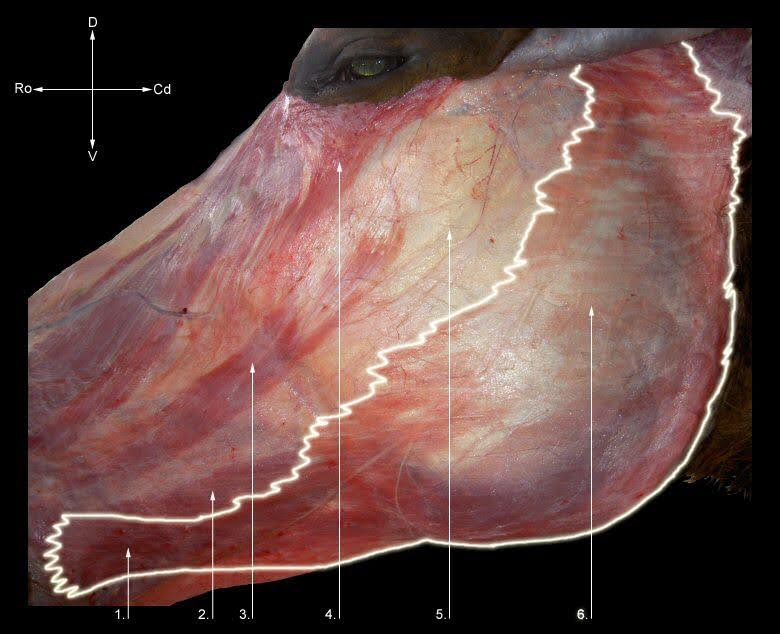

Détail du platysma

1. Muscle abaisseur de l’angle de la bouche (En continuité avec le platysma)

2. Muscle buccinateur (Partie buccale)

3. Muscle zygomatique

4. Muscle malaire

5. Muscle masséter

6. Platysma (Partie faciale)(en surbrillance)

Détail muscle orbiculaire

1. Muscle zygomatique

2. Muscle buccinateur (Partie buccale)

3. Muscle abaisseur de l’angle de la bouche

4. Muscle releveur naso-labial

5. Muscle abaisseur de la lèvre inférieure

6. Muscle canin

7. Muscle mental

8. Muscle orbiculaire de la bouche

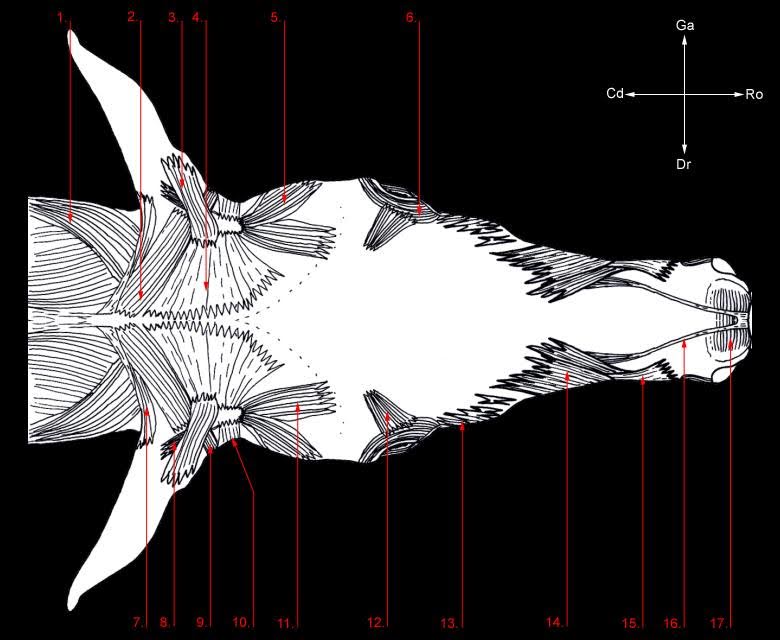

Plan superficiel dorsal de la tête

1. Muscle brachio-céphalique

2. Muscle cervico-scutulaire

3. Muscle scutulo-auriculaire superficiel dorsal

4. Muscle interscutulaire

5. Muscle zygomatico-auriculaire

6. Muscle orbiculaire de l’oeil

7. Muscle cervico-auriculaire superficiel

8. Muscle scutulo-auriculaire superficiel accessoire

9. Muscle scutulo-auriculaire superficiel intermédiaire

10. Muscle scutulo-auriculaire superficiel ventral

11. Muscle fronto-scutulaire

12. Muscle frontal

13. Muscle malaire

14. Muscle releveur naso-labial

15. Muscle canin

16. Muscle releveur de la lèvre supérieure

17. Muscle dilatateur des narines

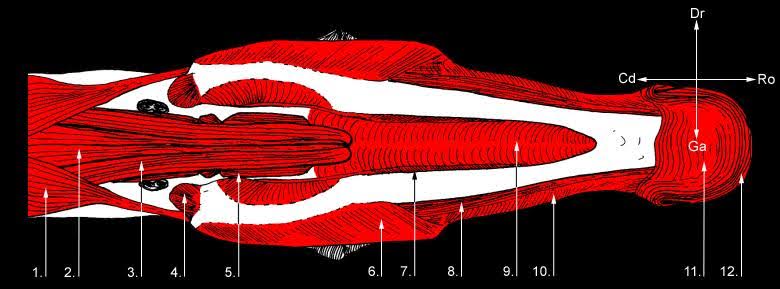

Plan superficiel ventral

1. Muscle sterno-céphalique

2. Muscle sterno-hyoïdien

3. Muscle omo-hyoïdien

4. Muscle digastrique (faisceau angulaire)

5. Muscle thyro-hyoïdien

6. Muscle masséter

7. Muscle digastrique (ventre rostral)

8. Muscle abaisseur de la lèvre inférieure

9. Muscle mylo-hyoïdien

10. Muscle buccinateur

11. Muscle mental

12. Muscle orbiculaire de la bouche

Les hyoïdiens, ces stars

Vous remarquerez ici des muscles avec des “prénoms composés” : sterno-hyoïdien, omo-hyoïdien… Il s’agit de muscles longs prenant origine sur le processus hyoïdien. Le muscle sterno-hyoïdien s’accroche à la fois à l’hyoïde et au sternum. C’est ça que l’on appelle “l’interconnectivité” et qui prend une place capitale dans l’adaptation du matériel et le respect du mouvement.

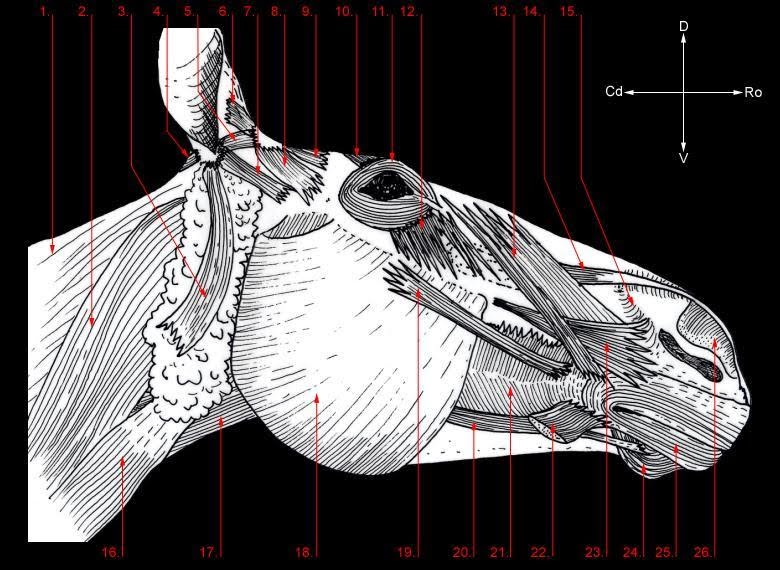

- Muscle splénius

- Muscle brachio-céphalique

- Muscle parotido-auriculaire

- Muscle cervico-auriculaire moyen

- Muscle scutulo-auriculaire superficiel ventral

- Muscle scutulo-auriculaire superficiel dorsal

- Muscle zygomatico-auriculaire

- Muscle zygomatico-scutulaire

- Muscle fronto-scutulaire

- Muscle frontal

- Muscle orbiculaire de l’oeil

- Muscle malaire

- Muscle releveur naso-labial

- Muscle releveur de la lèvre supérieure

- Muscle nasal latéral

- Muscle sterno-céphalique

- Muscle omo-hyoïdien

- Muscle masséter

- Muscle zygomatique

- Muscle abaisseur de la lèvre inférieure

- Muscle buccinateur

- Muscle abaisseur de l’angle de la bouche

- Muscle canin

- Muscle mental

- Muscle orbiculaire de la bouche

- Muscle dilatateur des narines

Les structures hybrides

Des os, muscles, ligaments, tendons, organes.

Et ceux qui sont difficilement classables ! Certains éléments ont les propriétés de plusieurs catégories. C’est le cas du cœur, qui est à la fois un muscle et un organe.

Et c’est aussi le cas de la langue (qui est elle aussi attachée à l’hyoïde, d’ailleurs !). La langue est un organe musculaire très complexe dont la puissance physique dépasse l’entendement.

Chez le cheval elle est très longue, s’insère très en arrière de la cavité buccale où elle est très épaisse puis s’affine vers l’avant :

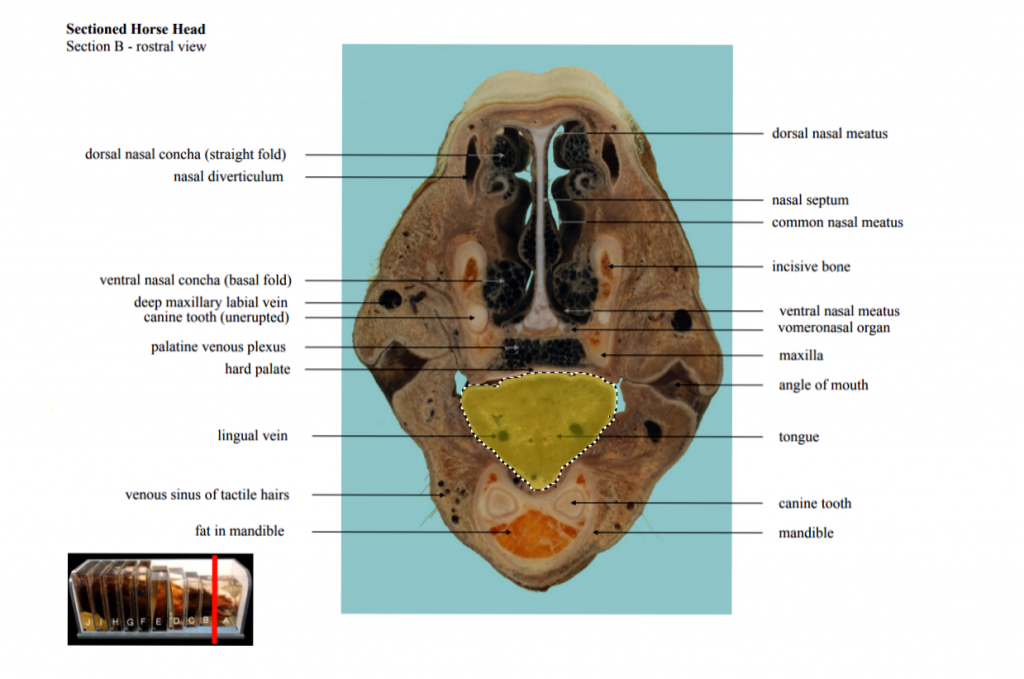

Image issue de dissections, coupe transversale d’une tête de cheval – Musée ou laboratoire inconnu(s), contacter Ergoequine pour faire afficher les crédits

La langue prend énormément de place dans la bouche du cheval. Ici, elle est mise en évidence en jaune. La partie blanche juste au dessous et qui remonte légèrement de part et d’autres est la mandibule, les barres.

Pour se repérer, nous sommes à peu près au premier tiers des barres, au niveau des crochets.

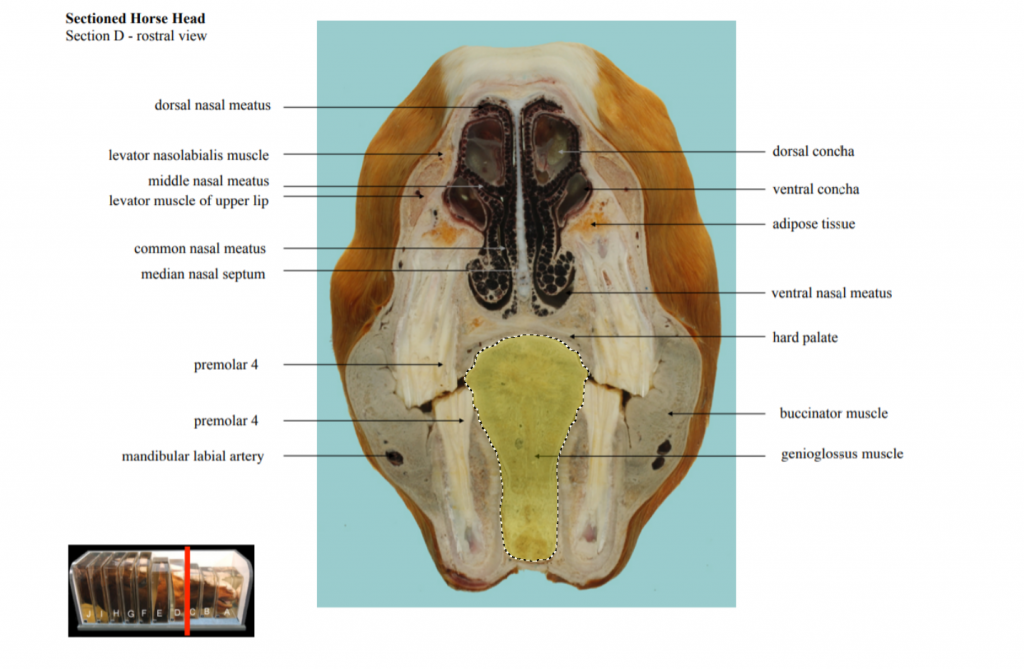

Image issue de dissections – Musée ou laboratoire inconnu(s), contacter Ergoequine pour faire afficher les crédits

Ici, quasiment au fond de la bouche, la langue est toujours en jaune ! Une langue de cheval c’est donc très très long.

Le mouvement de la langue est assuré à la fois par des muscles extrinsèques et intrinsèques, possédant de multiples directions différentes. En plus, elle possède une double innervation, motrice et sensorielle.

De par son attache à l’os hyoïde, la langue joue un rôle clé dans la posture et est connectée avec l’ensemble des chaînes musculaires du corps. Donc, il est aisément compréhensible qu’elle soit au cœur des préoccupations en ce qui concerne les embouchures ET la briderie (oui, une contrainte linguale peut tout à fait être induite par la briderie, c’est pas l’apanage (éventuel) du mors).